骨软化症有哪些症状、病因、诊断方法和治疗方式?

骨软化症

骨软化症是一种骨骼代谢异常疾病,主要特征是骨矿物质密度降低、骨骼变软和易变形,常见于成年人尤其是中老年群体以及维生素D缺乏人群。了解骨软化症的成因、症状和科学治疗方法,对有效管理疾病、提升生活质量至关重要。

骨软化症的主要成因是维生素D缺乏或代谢异常。维生素D是促进肠道吸收钙、磷的关键营养素,当人体摄入不足或皮肤无法通过阳光合成足够维生素D时,钙、磷吸收减少,血钙水平下降,身体会调动骨骼中的钙来维持正常生理功能,导致骨骼脱矿、变软。此外,慢性肝肾疾病、长期使用抗癫痫药物、消化吸收障碍(如乳糜泻)等也会影响维生素D的代谢和利用,进而诱发骨软化症。

骨软化症的典型症状包括骨骼疼痛、肌肉无力、步态异常和骨骼变形。患者常感到腰背、髋部或四肢关节持续性酸痛,活动后加重,休息后缓解。肌肉无力表现为上下楼梯困难、站立或行走时间稍长即感疲劳。严重者可能出现“鸭步”(走路时左右摇摆)、骨盆倾斜或脊柱侧弯等骨骼变形,身高也可能因椎体压缩而缩短。儿童若患此病,可能表现为生长迟缓、囟门闭合延迟、颅骨软化(按压时像乒乓球感)等,需与佝偻病区分。

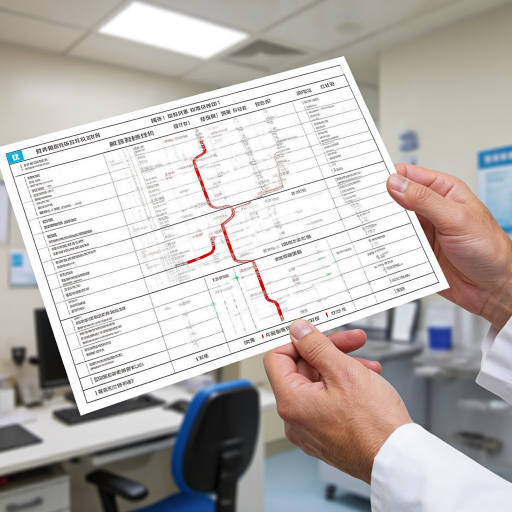

诊断骨软化症需结合症状、血液检查和影像学检查。血液检查中,血清25-羟基维生素D水平低于20ng/mL提示缺乏,血钙、血磷降低,碱性磷酸酶升高是典型表现。X线检查可见骨密度降低、骨皮质变薄、骨小梁模糊,严重者可见假骨折线(Looser带)。双能X线吸收法(DXA)可精确测量骨密度,辅助评估病情严重程度。

治疗骨软化症的核心是补充维生素D和钙,同时针对病因进行干预。维生素D补充需遵医嘱,成人通常每日口服800-2000IU,严重缺乏者可能需大剂量冲击治疗(如每周50,000IU,持续6-8周),后续改为维持剂量。钙摄入建议每日1000-1200mg,可通过饮食(牛奶、豆制品、绿叶蔬菜)或钙剂补充。若存在肝肾疾病,需治疗原发病;因药物导致的,需与医生沟通调整用药方案。

日常护理对骨软化症患者至关重要。饮食上,除补充钙和维生素D外,应减少高磷食物(如碳酸饮料、加工肉类)摄入,避免影响钙吸收。适度晒太阳(每天15-30分钟,避开正午强光)可促进皮肤合成维生素D,但需注意防晒。运动方面,选择低冲击力活动(如散步、游泳),避免剧烈运动导致骨折。定期复查血钙、血磷和25-羟基维生素D水平,调整治疗方案,确保病情稳定。

预防骨软化症需从生活细节入手。婴幼儿应按推荐剂量补充维生素D(出生后数天开始,每日400IU),直至青少年期。成年人尤其是老年人,需保证每日30分钟户外活动,饮食均衡,必要时补充维生素D制剂。特殊人群(如长期卧床、使用抗癫痫药者)需定期监测骨密度和维生素D水平,早发现早干预。通过科学预防和规范治疗,骨软化症可得到有效控制,患者生活质量显著提升。

骨软化症的症状有哪些?

骨软化症是一种由于维生素D缺乏或者代谢异常,导致骨骼矿化不良的疾病,常见症状如下:

首先是骨骼疼痛,这是骨软化症非常典型的症状。疼痛部位多见于腰部、背部、骨盆以及腿部。这种疼痛通常是持续性的钝痛,在长时间站立、行走或者进行体力劳动后,疼痛会明显加重。比如,有些患者只是稍微多走一会儿路,就会感觉腰部像被重物压着一样,酸胀疼痛难忍,休息一段时间后,疼痛可能会有所缓解,但只要再次活动,疼痛又会卷土重来。而且,疼痛的范围可能比较广泛,不是局限于某一个点,而是涉及一片区域,让患者感觉浑身都不舒服。

其次是肌肉无力。骨软化症会影响骨骼的健康,而骨骼和肌肉紧密相连,相互影响。当骨骼出现问题时,肌肉也会受到牵连。患者会明显感觉到四肢的肌肉没有力气,上楼梯时腿发软,使不上劲,稍微提点重物就觉得手臂酸痛,连日常的简单动作,如弯腰、系鞋带等,做起来都变得困难。这种肌肉无力的情况会严重影响患者的生活质量,让他们无法像正常人一样自由活动。

再者是骨骼变形。在骨软化症病情较为严重的时候,骨骼会发生变形。常见的有骨盆变形,患者可能会发现自己的臀部形状发生改变,走路姿势也变得怪异。还有腿部骨骼变形,可能出现O型腿或者X型腿,这不仅影响外观,还会进一步加重骨骼和关节的负担,导致行走更加困难,甚至可能引发关节炎等其他疾病。另外,脊柱也可能出现侧弯等变形情况,使患者的身体姿态发生明显改变。

还有身高缩短。随着骨软化症的发展,骨骼的矿化不良会导致骨骼的支撑能力下降,椎体可能会受到压缩。就像盖房子用的砖块质量不好,房子就容易下沉一样,椎体被压缩后,患者的身高就会逐渐缩短。这种身高缩短不是突然发生的,而是一个缓慢的过程,患者可能一开始并没有察觉,等到发现时,已经比原来矮了不少。

最后是容易骨折。由于骨骼矿化不良,骨骼变得脆弱,强度降低,所以骨软化症患者比正常人更容易发生骨折。有时候,只是轻微的外力作用,比如不小心绊了一下、轻轻摔了一跤,就可能导致骨折。常见的骨折部位有手腕、髋部、脊柱等。一旦发生骨折,不仅会给患者带来身体上的痛苦,还需要长时间的治疗和康复,严重影响患者的身心健康。

如果发现自己有上述这些症状,一定要及时去医院就诊,进行相关的检查,如血液检查、X线检查等,以便尽早确诊并接受治疗。

骨软化症的病因是什么?

骨软化症,简单来说就是骨骼变得不够坚硬、容易发生变形的一种疾病,了解它的病因对于预防和治疗都非常重要。骨软化症的病因其实挺复杂的,下面就详细说说可能的原因。

一个常见的原因是维生素D缺乏。维生素D对骨骼健康特别重要,它能促进肠道对钙的吸收,让身体有足够的钙来构建和维持骨骼。如果长期晒不到太阳,或者饮食里维生素D含量不够,就可能导致维生素D缺乏,进而引发骨软化症。特别是那些长期待在室内、很少出门的人,或者饮食单一、不爱吃富含维生素D食物的人,比如鱼类、蛋黄等,风险会更高。

还有,钙和磷的代谢异常也是骨软化症的一个重要原因。钙和磷是构成骨骼的主要成分,如果身体对它们的吸收、利用或者排泄出了问题,骨骼就会受到影响。比如,一些肾脏疾病会影响磷的排泄,导致血磷升高,进而影响钙的吸收和利用,最终引发骨软化症。另外,长期使用某些药物,比如抗癫痫药、糖皮质激素等,也可能干扰钙和磷的代谢,增加患病风险。

除了这些,还有一些其他因素也可能导致骨软化症。比如,遗传因素在某些情况下可能起作用,虽然这种情况比较少见。还有,一些慢性疾病,比如肝病、肠胃疾病等,也可能影响营养物质的吸收和利用,间接导致骨软化症。

所以,骨软化症的病因是多方面的,包括维生素D缺乏、钙和磷代谢异常、遗传因素以及其他慢性疾病的影响。预防骨软化症,就要从这些方面入手,保证充足的阳光照射、均衡的饮食、避免长期使用影响钙磷代谢的药物,以及积极治疗慢性疾病等。如果已经出现了骨软化症的症状,比如骨骼疼痛、容易骨折等,就要及时就医,进行专业的诊断和治疗。

骨软化症如何诊断?

骨软化症是一种骨骼疾病,主要特征是骨矿化不足,导致骨骼变软、易变形。诊断骨软化症需要综合考虑多个方面,包括症状表现、血液检查、影像学检查等。下面详细介绍骨软化症的诊断方法,帮助大家更好地理解这一过程。

首先,医生会详细询问患者的病史和症状。骨软化症患者常出现骨骼疼痛,尤其在腰部、骨盆、腿部等部位,这种疼痛在活动或负重时可能加重。患者还可能出现肌肉无力、行走困难、身高缩短、骨骼畸形(如脊柱侧弯、O型腿或X型腿)等症状。这些症状虽然不具有特异性,但可以为医生提供初步的诊断线索。

接下来,医生会安排血液检查。血液检查是诊断骨软化症的重要手段之一。医生会关注血液中的钙、磷、碱性磷酸酶等指标。骨软化症患者通常会出现低血钙、低血磷和高碱性磷酸酶的情况。低血钙和低血磷是由于骨骼矿化不足,导致钙和磷从骨骼中释放到血液中减少。而高碱性磷酸酶则是由于骨骼细胞活跃,试图通过增加碱性磷酸酶的分泌来促进骨骼矿化。

除了血液检查,影像学检查也是诊断骨软化症的关键步骤。X线检查是常用的影像学检查方法之一。在X线片上,骨软化症患者的骨骼可能显示骨密度降低、骨小梁模糊、骨骼变形等特征。这些表现有助于医生判断骨骼的矿化情况。此外,CT扫描和MRI检查也可以提供更详细的骨骼结构信息,帮助医生更准确地诊断骨软化症。

在诊断过程中,医生还会考虑患者的年龄、性别、生活习惯等因素。例如,维生素D缺乏是骨软化症的常见原因之一,而维生素D的合成与阳光照射密切相关。因此,长期缺乏阳光照射的人群(如老年人、室内工作者)可能更容易患上骨软化症。医生会询问患者的饮食情况、户外活动时间等,以评估维生素D的摄入和合成情况。

综合以上信息,医生可以做出骨软化症的诊断。如果怀疑患有骨软化症,建议及时就医,接受专业医生的评估和诊断。医生会根据患者的具体情况,制定个性化的治疗方案,包括补充维生素D和钙剂、调整饮食结构、增加户外活动等。通过及时诊断和治疗,可以有效改善骨软化症的症状,提高患者的生活质量。

总之,诊断骨软化症需要综合考虑症状表现、血液检查、影像学检查等多个方面。通过详细询问病史、进行血液和影像学检查,医生可以准确判断患者是否患有骨软化症,并制定相应的治疗方案。希望大家能够关注自己的骨骼健康,及时就医检查,预防和治疗骨软化症。

骨软化症怎样治疗?

骨软化症是一种由于维生素D缺乏或代谢异常,导致骨骼矿化不良的疾病,常见症状包括骨骼疼痛、肌肉无力、行走困难等。治疗骨软化症需要从补充关键营养、调整生活方式、治疗原发病以及定期监测等多个方面入手,以下为你展开介绍。

首先是补充维生素D和钙。维生素D对于促进肠道对钙的吸收以及骨骼的矿化起着关键作用。可以通过口服维生素D制剂来补充,常见的有维生素D2和维生素D3。初始治疗时,医生可能会根据病情给予较大剂量的维生素D,比如每天数千国际单位,随着症状改善,逐渐调整为维持剂量。同时,要保证充足的钙摄入,因为钙是骨骼的主要成分。日常饮食中,可以多吃富含钙的食物,像牛奶、豆制品、虾皮、海带等。如果饮食中的钙摄入不足,也可以适当服用钙剂,如碳酸钙、乳酸钙等。但要注意,钙剂和维生素D的补充需要在医生的指导下进行,避免过量摄入导致中毒。

其次是增加日照时间。阳光中的紫外线能够促使皮肤中的7-脱氢胆固醇转化为维生素D3,从而增加体内维生素D的含量。建议每天进行适当的户外活动,让皮肤直接暴露在阳光下。一般来说,每天晒太阳15 - 30分钟,具体时间可以根据季节、地理位置和个人皮肤情况适当调整。不过,要避免在阳光过于强烈的时候暴晒,以免晒伤皮肤。可以选择在上午10点之前或下午4点之后晒太阳,此时阳光比较温和。

再者是调整生活方式。骨软化症患者往往会出现肌肉无力和骨骼疼痛的症状,这会影响他们的日常活动能力。因此,要避免过度劳累和剧烈运动,以免加重骨骼的负担。但适当的运动也是必要的,可以选择一些温和的运动方式,如散步、太极拳等,有助于增强肌肉力量和骨骼的稳定性。同时,要注意保持良好的姿势,避免长时间保持同一姿势,如久坐或久站。在睡眠时,要选择合适的床垫和枕头,保持脊柱的自然生理曲度。

另外,要积极治疗原发病。有些疾病可能会导致维生素D代谢异常,从而引发骨软化症,比如肝肾疾病、胃肠道疾病等。如果存在这些原发病,需要针对原发病进行积极的治疗。例如,对于肝肾疾病患者,要遵循医生的建议进行药物治疗或手术治疗,以改善肝肾功能,促进维生素D的正常代谢。对于胃肠道疾病患者,要调整饮食结构,治疗胃肠道疾病,提高肠道对维生素D和钙的吸收能力。

最后是定期复查和监测。在治疗过程中,要定期到医院进行复查,包括血液检查(如血钙、血磷、碱性磷酸酶、25-羟维生素D等指标)和影像学检查(如X线、骨密度检查等)。通过这些检查,可以了解治疗效果,及时调整治疗方案。如果治疗效果不理想,医生可能会进一步检查是否存在其他导致骨软化症的原因,或者调整维生素D和钙的补充剂量。

骨软化症的治疗是一个综合的过程,需要患者积极配合医生的治疗建议,坚持补充维生素D和钙,调整生活方式,治疗原发病,并定期进行复查和监测。只有这样,才能有效地控制病情,改善骨骼健康状况。